В конце XIX века Минск был небольшим городом, со всех сторон окруженным лесом. Самый большой из них, Комаровский, тянулся с севера на восток города. О чем практически не помнят минчане, так это о непролазных болотах этой местности, занимавших более 200 га. Именно поэтому здесь в 1911 году и открыли Минскую опытную болотную станцию. CityDog.io рассказывает историю минских болот.

Почему именно в Минске

Толчком для комплексного изучения болот Беларуси стало создание Западной экспедиции по осушению болот. Она продолжалась 25 лет, с 1873 по 1898 годы. Вдохновившись успехами, достигнутыми в освоении болотных земель европейскими коллегами, в начале 20-го века решили создать программу по окультуриванию заболоченных территорий одновременно с их осушением.

Молебен в лесу перед началом прокладки осушительного канала в одном из уездов Минской губернии Российской империи, лето 1874 г.

Изначально для практических исследований выбрали участок на Полесье, недалеко от железнодорожной станции «Лахва». Однако по техническим причинам – из-за сложностей в системе водоотведения – от этой территории отказались в пользу участка Комаровского болота площадью около 4 га.

Лошади в болотных лыжах. Снимок сделали в имении Крестьянского поземельного банка «Лахва». Фото из журнала «Болотоведение» за 1911 год.

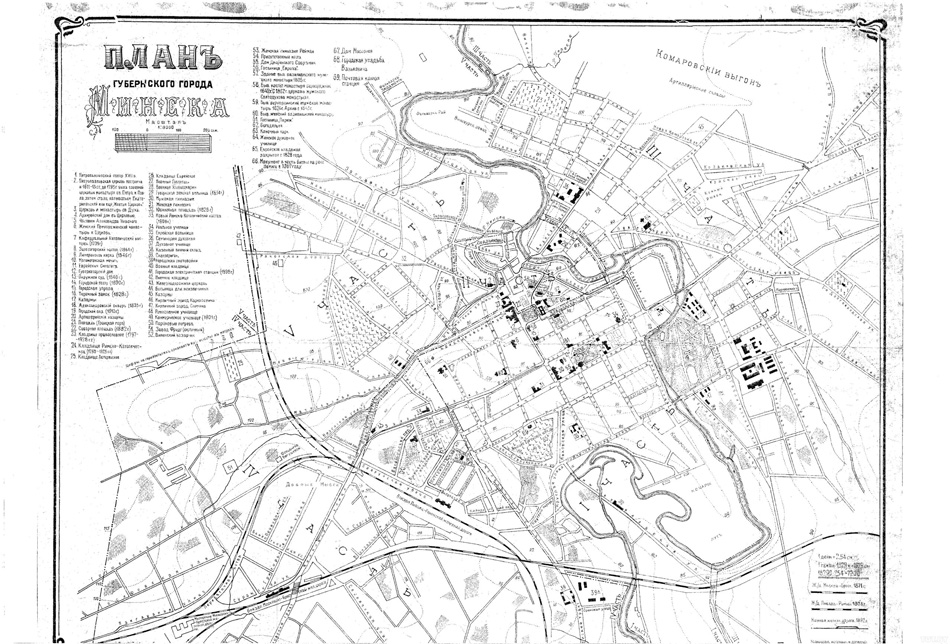

Комаровское болото впервые упоминалось еще в 1552 году. Это огромное непроходимое низинное место в 218 гектаров находилось между нынешними площадями Якуба Коласа и Бангалор.

План города Минска, 1910 год. На северо-востоке сплошное Комаровское болото.

На немецком аэрофотоснимке виден большой лесной массив.

В пользу Комаровки сыграл и тот факт, что Минская губерния занимала 2-е место по заболоченности среди всех губерний европейской части Российской империи. 20% ее территории было занято болотами, что упрощало исследовательскую деятельность.

Минская болотная станция стала первым научным учреждением Беларуси и первым в Российской империи научно-исследовательским учреждением по теме изучения болот, их осушения и использования в сельскохозяйственных интересах.

Первая попытка обустроиться

На обустройство станции из казны выделили 9000 рублей. Работа шла достаточно быстро, часть болота осушили для постройки исследовательских корпусов.

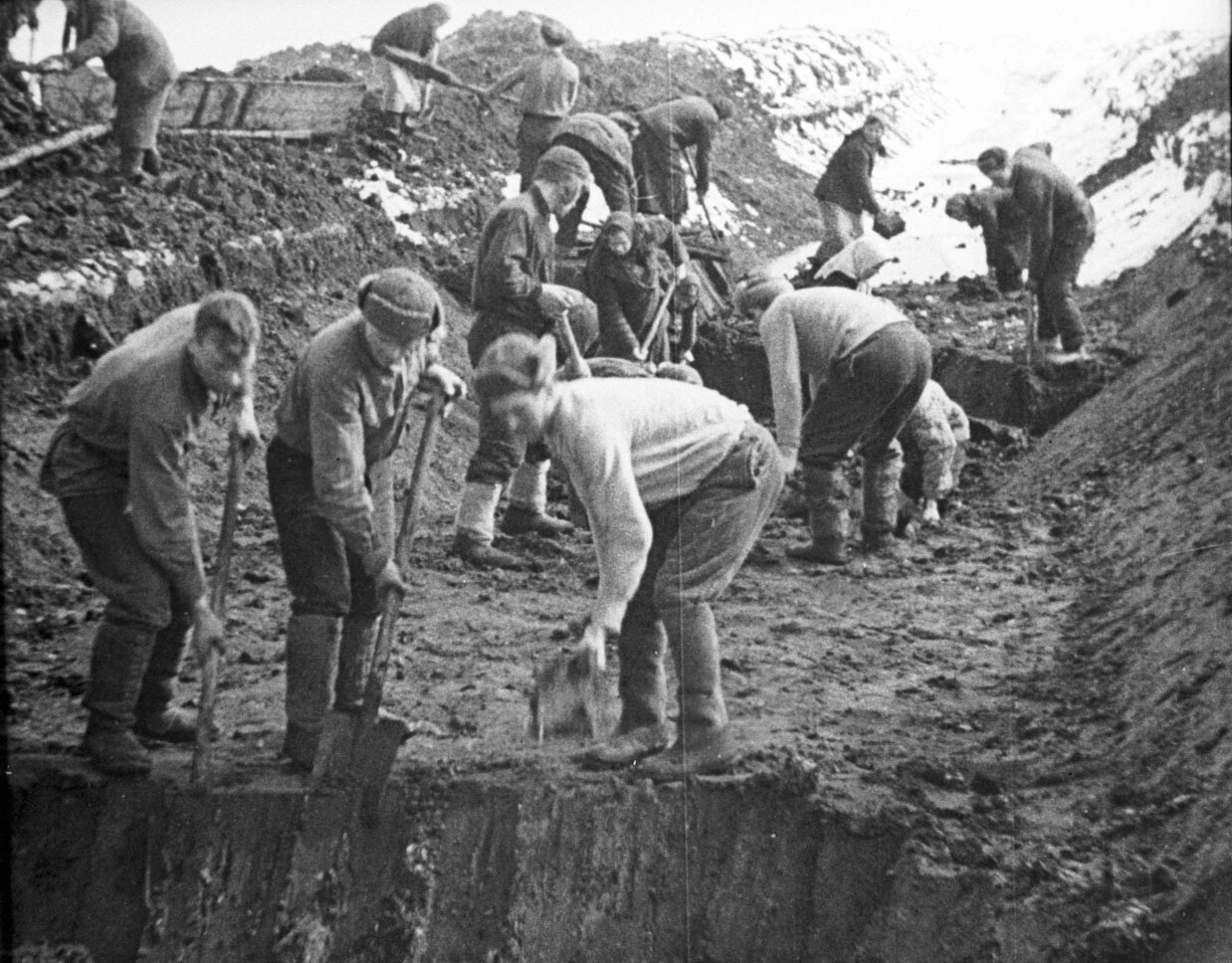

Укладка дренажа на Комаровском болоте, 1911 год.

Работы по осушке болот в Минске. 1911 год.

Подготовительные работы велись до осени 1913-го. Итоги научной деятельности опубликовали в журнале «Болотоведение» и «Трудах Минской болотной опытной станции». На страницах журнала и «Трудов» станции публиковались виднейшие ученые того времени.

Однако Первая мировая война прервала все планы. Учреждение перестало функционировать, а в 1915-м почти весь персонал эвакуировали.

Судьба Комаровского леса

Параллельно с этим велись обсуждения не занятой станцией части Комаровского леса. Так, на заседании Думы 31 августа (13 сентября) 1917 года возникла довольно острая дискуссия по поводу заготовки дров к зиме.

Стенограмма гласит: «Договор с поставщиком Ваньковичем не дает гарантий, что город дрова получит, да и сам договор составлен не в пользу города. Звучат предложения вырубить Комаровский лес. Гласный доктор Хойновский резко протестует: “Это то самое, что в Москве вырубить Петровский парк. Мысль о вырубке Комаровского леса дикая, это варварство”».

Параллельно с этим возмущалась идеей вырубки леса и пресса. В «Минской газете» в 1917-м писали следующее:

«Значение этого леса для населения Минска, особенно для демократической его части, было очень большое. Комаровский лес <…> являлся единственным местом, куда в жаркие летние дни могли после тяжелой работы пойти из пыльного душного города рабочий, ремесленник и другие небогатые люди. <…> Странные и непонятные были те обстоятельства, что городское самоуправление со спокойной совестью смотрело за уничтожением Комаровского леса».

Несмотря на жалобы горожан, от Комаровского леса в итоге остался только небольшой участок, превращенный в парк имени Челюскинцев. В 1922 году было принято решение увеличить осушаемые площади болота в 4 раза, был прорыт магистральный канал и созданы участки осушительной сети. Канал брал начало в северной части болотного массива и впадал в ручей Переспа (сейчас район ДС «Кульман»).

В 1920-е годы работу болотной станции восстановили. Она продолжила заниматься тем же, что и раньше: осуществляла методическое руководство болотным делом во всей республике.

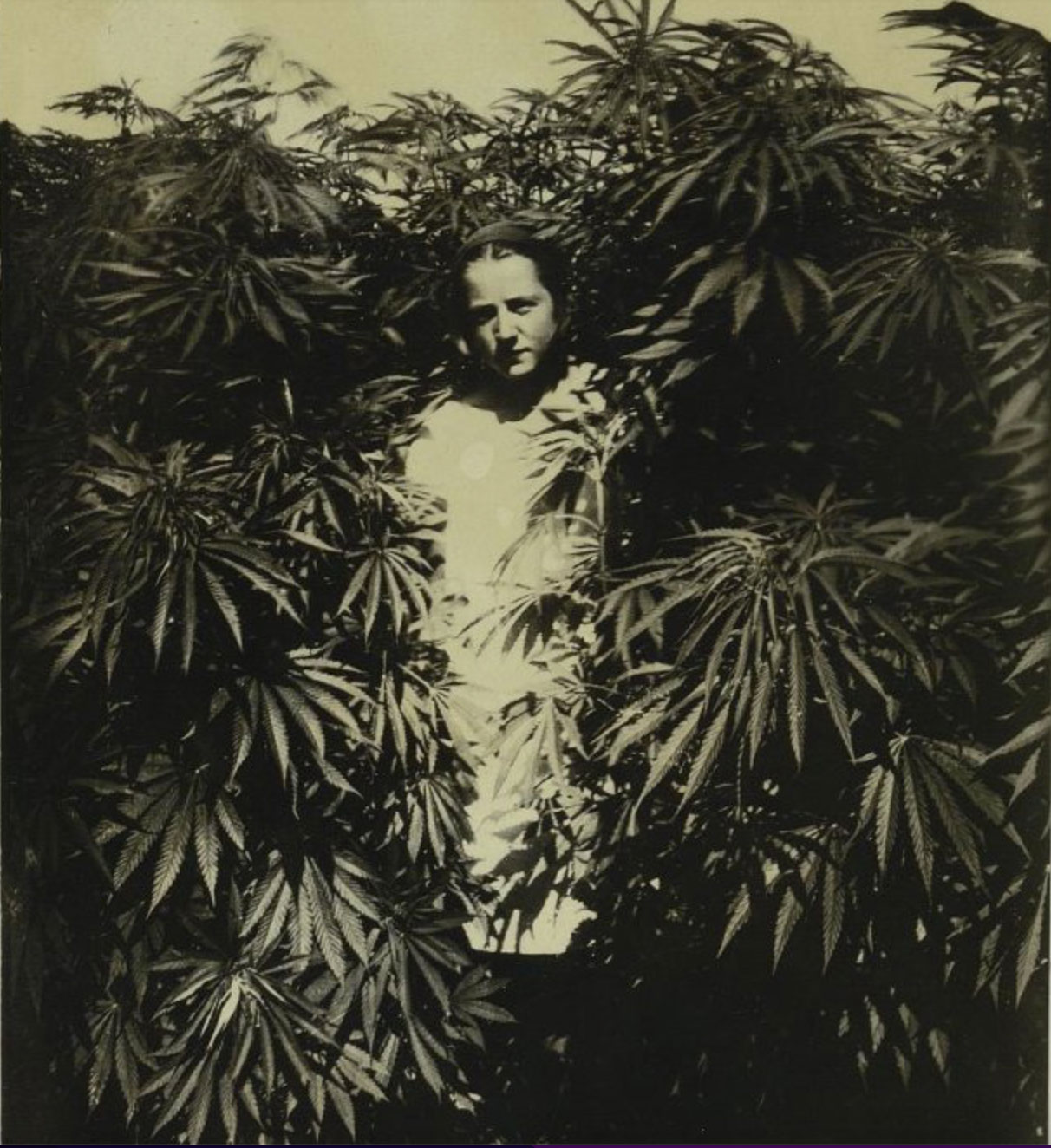

За два года, с 1927-го по 1929-й, специальная экспедиция обследовала свыше 200 тыс. га болот республики, провела на них почвенные, ботанические и другие изыскания. С 1924 года станция работала и над проблемами садоводства на торфяниках. В 1927 году на территории станции была создана Минская болотная метеостанция.

Изучение болот развернулось настолько масштабно, что в 1930-м на базе Минской болотной станции организовали целый Всесоюзный научно-исследовательский институт болотного хозяйства.

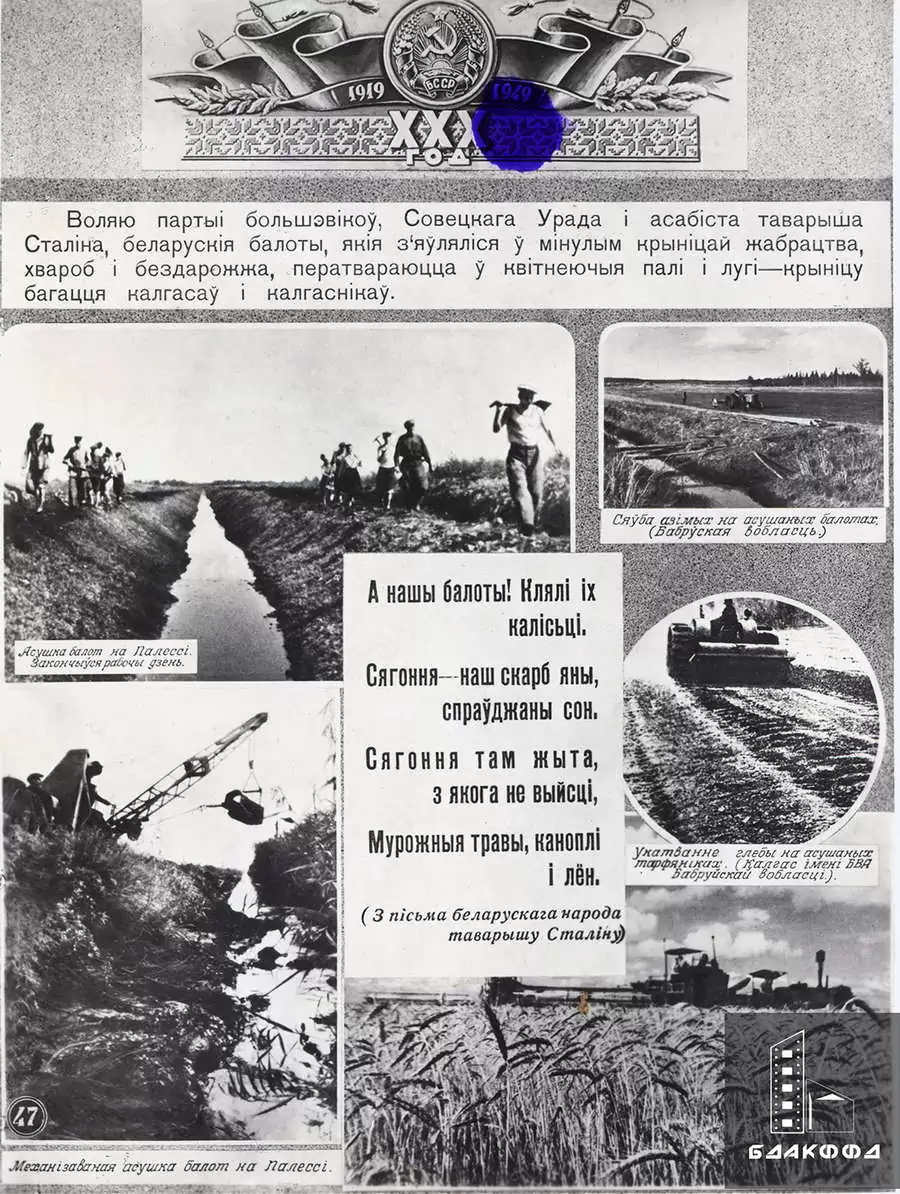

Информационный листок агитационно-просветительского толка для населения о работах в сфере народного хозяйства с ответом на вопрос: «Как и зачем ведется мелиорация?» Южная часть Минской области, 1940 г.

В результате наблюдений и многочисленных экспедиций была собрана коллекция Музея болотоведения – каталогизированные образцы растений, срезы почв и торфа, гербарии, живые растения в грунте.

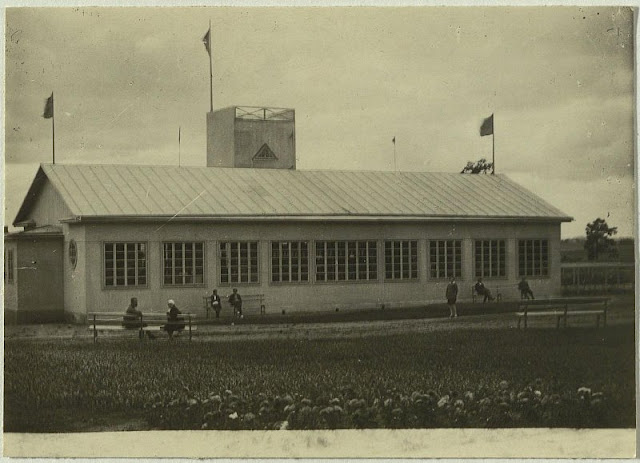

Здание музея Минской болотной станции.

Образец болотной сосны в музее. Фото из журнала «Болотоведение» за 1911 год.

В июне 1941 г. институт переехал в новое здание. А уже 23 июня, на второй день войны, оно было разрушено бомбой. Результаты исследований, архив и экспонаты были безвозвратно потеряны, а деятельность института прервана.

Тем не менее во время оккупации Минска опытная станция продолжала функционировать: засевались поля, велись наблюдения за метеоусловиями и уход за скотом.

Станция исчезла вслед за осушенными болотами

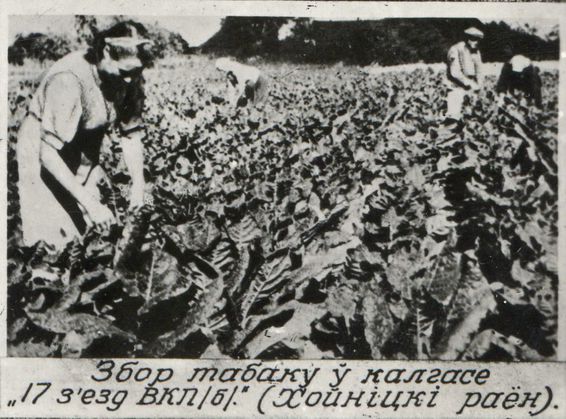

После войны людям был необходим хлеб – и болотная станция вновь возродилась, чтобы исследовать использование болот в сельском хозяйстве. Беларуский научно-исследовательский болотный институт вошел в состав Академии наук БССР. Опытные поля станции заняли 150 гектаров. На них станция ежегодно получала высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Мелиоративные работы.

Фото из архива БГАКФФД.

Кормовые травы на осушенном болоте Минского района, 1956 г.

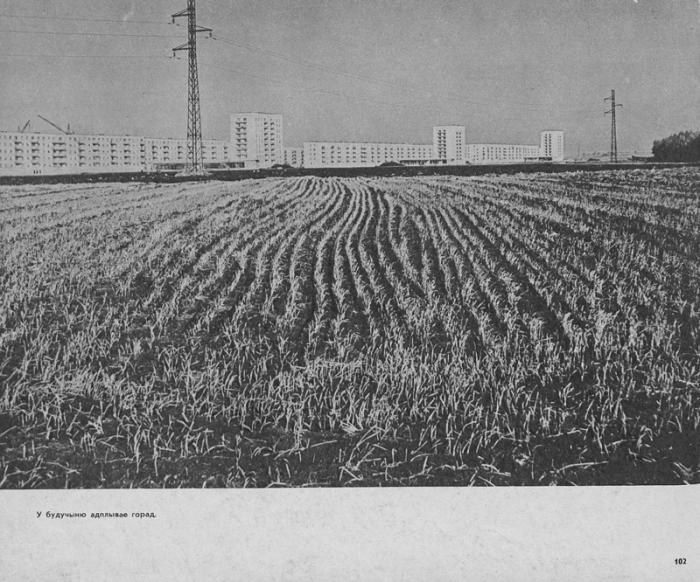

Из фотоальбома «Мінск». Автор: Зенон Позняк.

Осушение болот стало проводиться по всей республике. В это же время, начиная с 1956 года, в связи со строительством новых микрорайонов станция была преобразована в Минское экспериментальное хозяйство (МЭХ), и ее фактическая площадь с каждым годом уменьшалась.

Город строился, его границы расширялись, и в Минске уже не было места болотам. В результате деятельности водозаборных скважин в районе деревень Новинки и Цна мелиоративные каналы были навсегда осушены. В память о них сохранилось название улицы Мелиоративной.

Отголоски болота в начале 1960-х в районе современных улиц Кульман и Цнянской.

А что сейчас?

На месте бывшей болотной станции в 1970-е годы Беларуский НИИ мелиорации и водного хозяйства предлагал создать межвузовский спортивный комплекс или филиал Центрального ботанического сада Академии наук БССР. Второй вариант оказался предпочтительнее.

21 апреля 1979 года в Советском районе столицы состоялась торжественная церемония закладки дендрологического парка. Но что-то пошло не так, денег не хватило, и парк на 70 га открыли только в 1992 году, назвав его парком Дружбы народов.

Парк Дружбы народов.

Здесь частично сохранились садовые посадки болотной станции – огороженная территория парка между разворотным кольцом площади Бангалор и пересечением с улицей Некрасова.

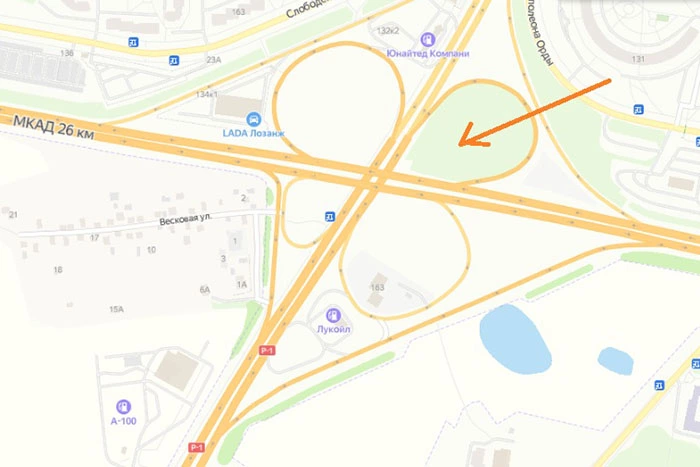

Впрочем, и болота в Минске остались. Так, в 2022 году было передано под охрану болото в южной части Минска, у пересечения МКАД и трассы на Брест, в одном из «лепестков» дорожной развязки. Это круглый участок площадью 1,28 гектара. На этом болоте растут редкие и исчезающие виды, охраняемые не только в нашей стране, но и в мире в целом.

Перепечатка материалов CityDog.io возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: Karty.by, Bahna.land, Ok.ru/staryminsk, Pastvu.com, Facebook.com, Dzen.ru, Niimel.by, CityDog.io, Dapamoznik.blogspot.com, Mlyn.by, Yandex.by/maps, Wikipedia.org.