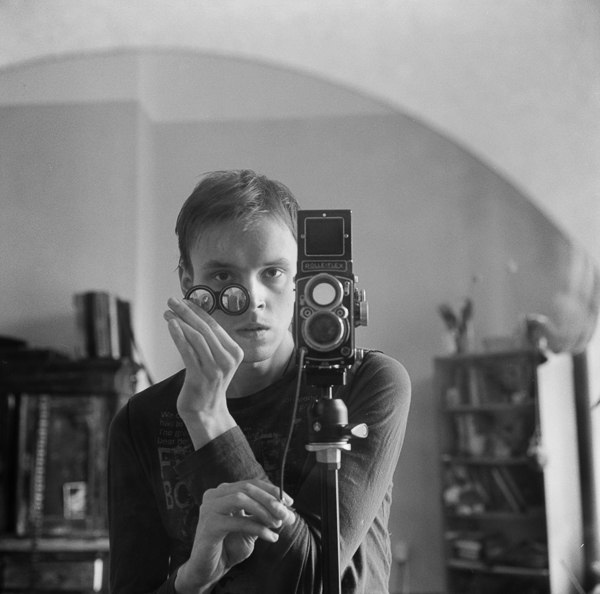

В рубрике «Регарт» вместе с журналом Ord&Bild мы рассказываем про интересных молодых художников из регионов. Наш новый герой – Александр Веледимович: он решил не заниматься коммерческой фотографией и сейчас работает программистом. Но на его истории действительно можно поучиться тому, как выбирать то, что по душе, и идти своим путем.

«Коллекционер из Парижа случайно купил этот журнал в нью-йоркском аэропорту»

– Чтобы читателям было понятнее, расскажи о географии своих выставок и работах, попавших в коллекции.

– Все началось в 2005 году с маленьких выставок и событий в Витебске. А в 2009-м я познакомился с Лешей Шинкаренко – была выставка «Тихий город» в рамках дней белорусско-шведской фотографии в Витебске. Появились социальные сети, контакты с фотографами из-за границы – и первые выставки в Берлине, Париже, совместные проекты с Андреем Ленкевичем и книгой BY NOW, которую он провез по всей Польше и Германии: самая большая выставка была в Берлине в рамках Шестого европейского месяца фотографии.

Первые важные для меня публикации тоже были за границей: в журнале Black And White Magazine осенью 2013 года в США появилось мое большое эссе «С детьми всё в порядке» – Kids Are Alright. После этой публикации меня нашел коллекционер из Парижа, который случайно купил этот журнал в нью-йоркском аэропорту. Через пару лет я даже познакомился с ним на Парижском месяце фотографии.

Томас Грайчен нашел меня на Flickr.com, он оказался членом совета маленькой галереи AFF Gallerie («АФФ Галлери») – сначала помогал сделать выставку, а потом даже купил несколько больших фотографий в личную коллекцию.

После 2014 года начали появляться события в Беларуси. Для меня было важно, чтобы выставка была в том месте, которое называется «Галерея современного искусства», – и появилась моя выставка грув-концептуальной фотографии в галерее «Ў». Потом мне удалось собрать все проекты, которые я делал, в одну историю – в Витебске в центре современного искусства.

Дальше было путешествие в Варшаву, где я тоже показывал портреты и работал полгода над книгой «Алексиада». Она оказалась очень успешным проектом: после варшавской арт-резиденции появилось предложение сделать выставку в Белостоке. Не надо было ничего делать самостоятельно – надо было просто говорить, нравится мне или не нравится. А кураторы всё печатали, красиво наклеивали на стены.

Мне очень хотелось большую выставку портретов в Минске. Для себя я это считал какой-то важной точкой – в 2017 году появилась выставка «Прошлое совершенное» в НЦСИ на Некрасова. И участие в двух осенних салонах «Белгазпромбанка» 2017-2018 года: на первом я вышел в финал, но втором – просто участвовал в экспозиции.

– В какой момент своей биографии ты определил для себя, что ты фотограф?

– Еще до всех этих выставок. Где-то в 2007-м, когда я уволился из техникума. Решил, что фотографировать гораздо интереснее, чем преподавать и быть куратором группы восемнадцатилетних людей, которые выпивают, вылетают из общежития зимой – и надо со всем этим разбираться…

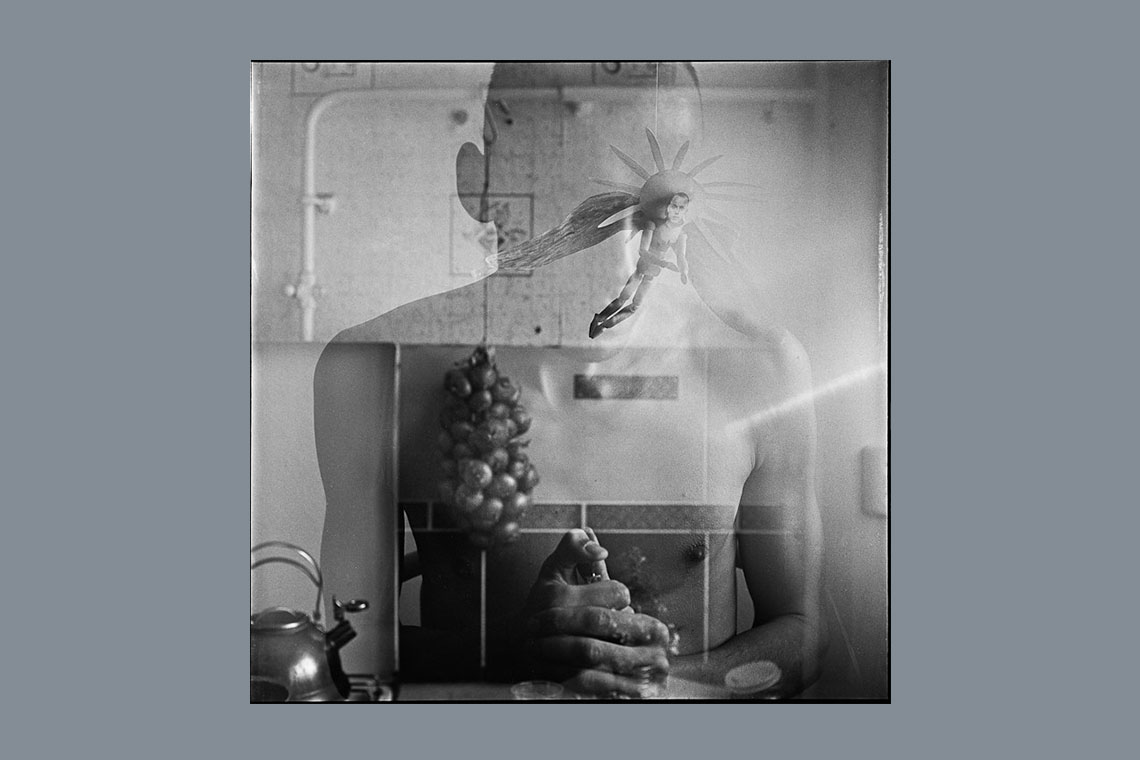

Мой прадедушка Алексей Окунев не говорил с дочерью и внучкой о войне. Только мне, правнуку, он рассказал о немцах, лошадях, переправах, госпитале, походах за линию фронта, ранах, махорке и как кричать: «Ура!», «В атаку!», «Хенде хох!» Мы вместе ходили на «задание» в комнату без света. Он любил повторять: «Тихо, а то дело труба», − и крепко сжимал пластмассовый пистолет. Прадедушка научил меня ползать по-пластунски и говорил: «Я с тобой пошел бы в разведку». На его коленях я крутил ручки фонарика с красным и зеленым стеклом, а он рассказывал, какие можно подавать сигналы.

География путешествий: «В Париже мне было скучно»

– Расскажи, где сейчас живешь.

– В Витебске. В прошлом году переехал в новую квартиру, отличную от того пространства, в котором я раньше был, – лаконичная, без лишних деталей, без маленьких милых сувениров.

Ну, мне сейчас такая строгость больше нравится. Близко к центру, но рядом речка Витьба, зеленая зона и стадион.

– Ты успел пожить вне Витебска. Что тебе принесли эти знакомства с другими местами и культурами?

– Санкт-Петербург, наверное, больше всего повлиял, но не сам город, а встречи с людьми, которые там были. Такой образ жизни, когда я не очень беспокоился о завтрашнем дне и какой-то работе: ходил куда мне хочется, смотрел кино, знакомился с фотографами на выставках, ходил в гости в мастерские, на бесплатные события, листал книжки какого-то там департамента.

У меня нет такого трепетного отношения к самому образу Петербурга, но есть очень теплые воспоминания о мастерской Александра Китаева на Витебской улице, около Адмиралтейских верфей. Мне было очень интересно, что я сам из Витебска – и тут попадаю на Витебскую улицу: такие книжные совпадения.

В Париже мне было скучно, потому что я там был один. Мне было приятно попасть на канал Сен-Мартен с разводными шлюзами, где начинается фильм «Амели». Приятно было постоять на этих мостиках, найти места в латинском квартале, где обитал Хемингуэй, – тут, наверное, он мог писать свой «Праздник, который всегда с тобой» про Париж.

Я был там довольно долго, месяца три – жил один в квартире знакомых, которые уехали по своим делам в Венецию. Было смешное приключение – я попал в агентство «Магнум» ночью, меня туда провел Георгий Пинхасов.

С ним меня познакомили фотографы-любители, такая забавная пара: он физик-теоретик, а она биолог. Она очень общительная, работала в Америке. Она была на мастер-классе Пинхасова, потом зазвала в гости на обед, а потом, когда я приехал, говорит: «Хочешь, тебя познакомлю?» Мы знакомимся, и он уже сам мне звонит и говорит: «Ну давай, пошли». Ему надо было поработать на компьютере. И мы ночью поехали на метро в агентство «Магнум».

Но вообще событий в моей парижской жизни было немного, часто бывало, что я такой: «Ну ладно. Еще один день. Можно посмотреть какой-нибудь русский фильм». Пойти купить камамбер, мед и сидеть смотреть кино, потому что уже не хочется гулять.

Берлин мне нравился больше, чем Париж, потому что там было больше уюта и знакомых. Приключений не было – были кухонные посиделки, вкусная еда, клены в Нойкельне нависают зеленым шатром над мостовыми.

Как отличить искусство от не-искусства: «Я перестал считать, что можно показать внутренний мир человека»

– В одном из интервью, ты сказал, что искусство – это общественный договор. Как ты для себя определяешь, что искусство, а что нет? И что значит эта тема про общественный договор?

– Я долго не мог для себя решить вопрос субъективного и объективного, потому что считал, что искусство объективно. Но я нашел для себя новое понятие: искусство интерсубъективно – то есть это то, во что верит большое количество людей. Пока в это верят, пока есть зрители, которым это надо, это будет искусство. Общественный договор тут стоит очень близко.

Когда ты что-то создаешь, то опираешься на уже существующие для тебя инструменты. В отличие от литературы, тут не надо рассказывать какую-то историю напрямую. Ты говоришь на другом языке, располагаешь на фотографии достаточное количество информации, чтобы зрителю было интересно. А оценить, будет ли ему интересно, можешь только ты сам. Пропускаешь через себя и понимаешь: «Ага, мне на это интересно смотреть».

Пытаться предсказать, как и что поймет от этого зритель, бесполезно. Главное – чтобы ты сам что-то из этого понял. Если ты сам смотришь и не понимаешь, про что это, то такие штуки мне сложно назвать искусством.

Искусство начинает существовать в тот момент, когда взгляд зрителя столкнется с поверхностью изображения. Фотографу для того, чтобы что-то создавать, надо самому быть первым зрителем. Это тоже язык. Композиция цвета, света, который как-то воздействует на нас, действует по объективным законам.

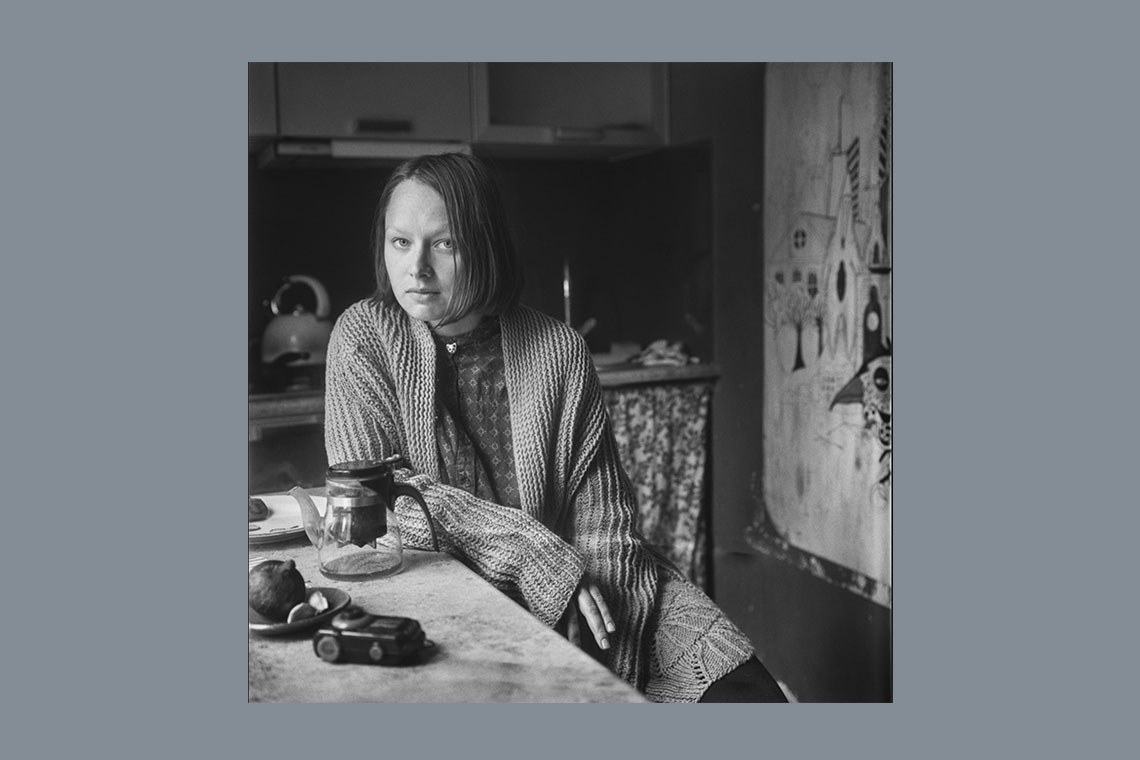

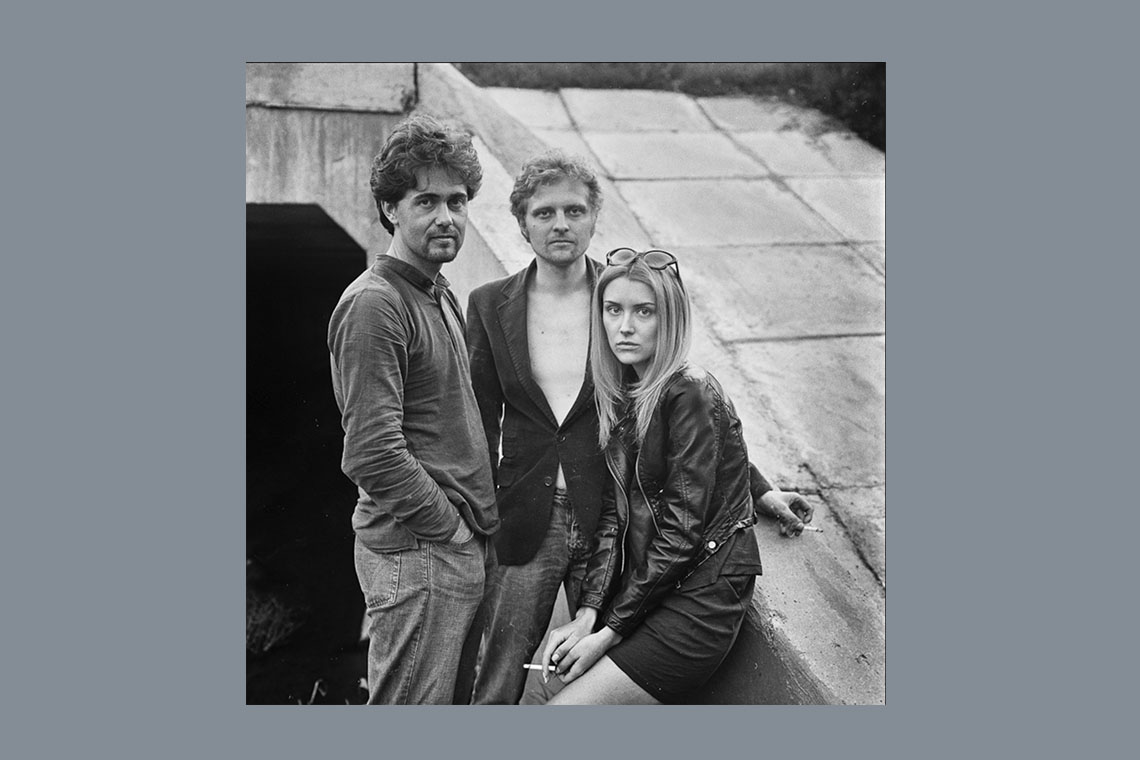

– Твои портреты. Это очень серьезные люди, глубокомысленные взгляды, очень редкие улыбки. Что там происходит – они тебя зеркалят?

– Во-первых, я знаю, что хочу получить. Я не знаю, какая будет композиция, я могу не знать место, но всегда знаю состояние, которое мне нравится. Я раньше мог говорить, что такое спокойное состояние может рассказать о человеке нечто большее, чем состояние, когда он пытается кого-то играть, закрывается какой-то маской.

Но сейчас я успокоился – перестал считать, что можно показать внутренний мир человека. Можно сказать, что я фотографирую самого себя. Я знаю, что мне не нужны улыбки, которые случаются непонятно почему.

Не все эти люди близкие, кого-то я могу знать лучше, кого-то хуже, с кем-то мы встретились и расстались на следующий день. И непонятно, почему они должны улыбаться мне или камере. Это состояние мне просто кажется более честным, и оно мне больше нравится.

– Про твои проекты. Какой тебе больше всего нравится? Какой самый популярный? Какой, думаешь, будет интересен долгое время – скажем так, на века?

– Про века я не могу ничего говорить, это не мне решать. Это к теме интерсубъективности – невозможно спрогнозировать.

Мой самый успешный проект – про прадедушку, «Алексиада». Я его сделал очень быстро, за полгода, он тут же получил материальную форму в виде книги. Потом эта книга превратилась в выставку. Книг всего было 6 штук – 4 из них были проданы коллекционерам. Вот буквально в течение одного года все это произошло. Потом именно из-за этого проекта, я считаю, я вышел в финал конкурса «Арт-Беларусь».

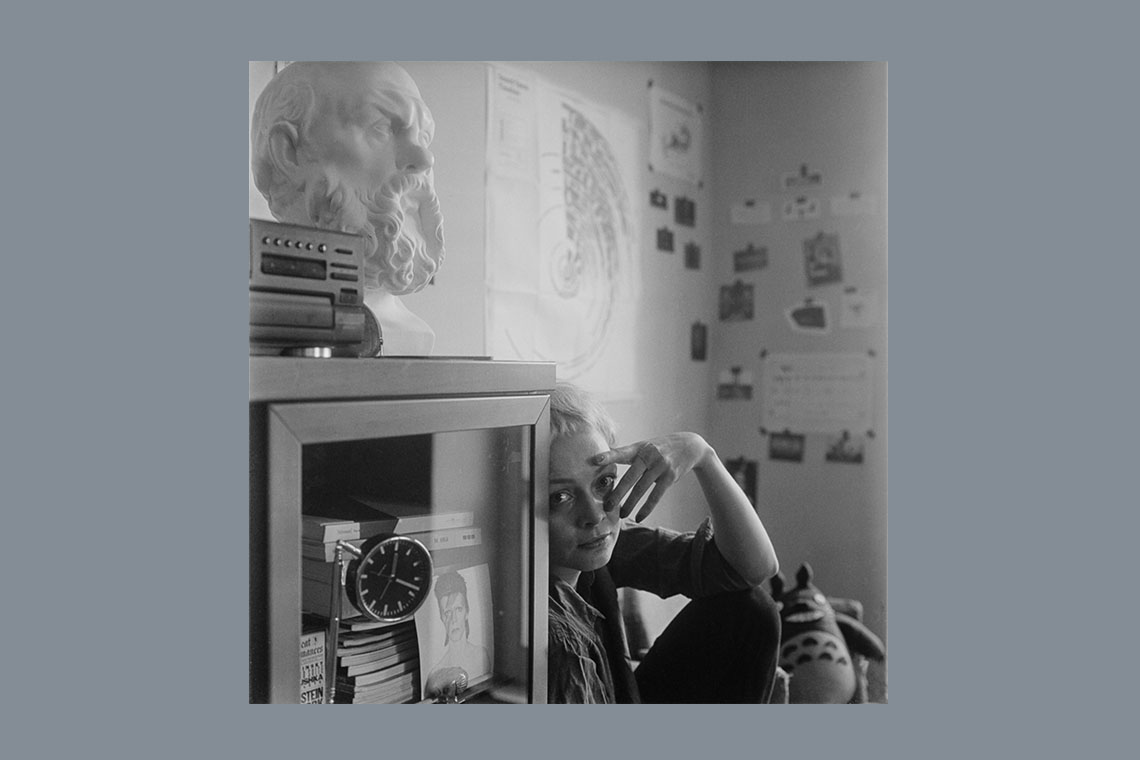

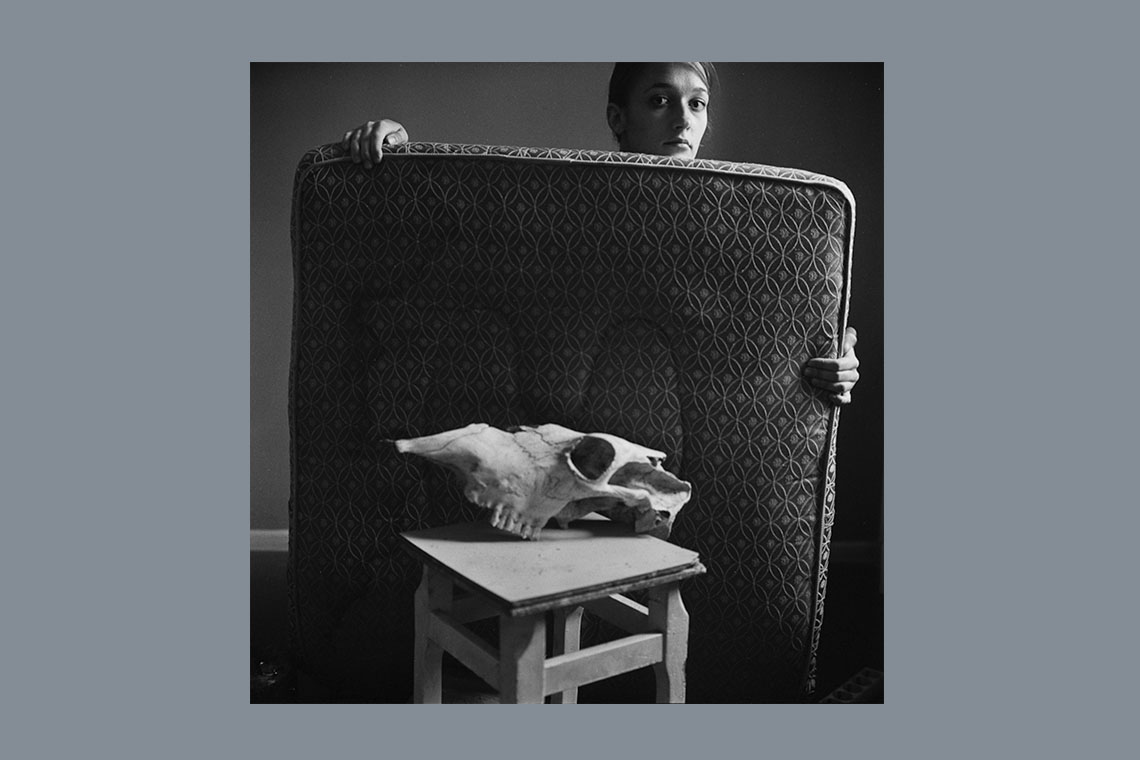

Самым популярным проектом я считаю свои портреты, потому что про них знает больше людей, чем про ту же «Алексиаду». А больше всего я люблю проект, который однажды показывался на Месяце фотографии в 2016 году в Минске. «Эдемский сад» – проект про детство, попытка реконструкции воспоминаний о времени с 1983-го по 1999-й – натюрморты, пейзажи, снятые в 2000-х, 2010-х. О времени, которое уже не застать.

– Это тоже личная история?

– Просто хронологически выстроенные воспоминания о моем детстве. Мне было приятно с этим работать. Было приятно достать старый набор для сбора модели самолета и склеить его, как я сделал в детстве, а потом фотографировать. Очень трогательный процесс – многие натюрморты из этого проекта надо было создать вручную: по сути, это инсталляции.

Когда проект закончился, мне тоже было приятно осознать, что я больше не хочу этим заниматься: пожил в том золотом времени, поностальгировал, погулял по тем местам. Сейчас эта улица очень сильно изменилась, и я рад, что тогда успел по ней походить, что-то успел поснимать.

Про стратегии совладания с травматичными событиями: «Как-то в лесу я встретил своего единомышленника»

– Кто самые важные люди для белорусской фотографии?

– То, что делает Андрей Ленкевич и команда Минского месяца фотографии – и, несмотря на сложности, продолжает это делать – это даже круче, чем быть классным фотографом.

Еще я бы упомянул Егора Войнова, хоть он больше занимается образованием и часто за пределами Беларуси. Но многие люди, которые в Минске сталкивались с фотографией, сталкивались с Егором Войновым, и его взгляд на жизнь, на фотографию мог повлиять на этих людей. У Егора есть такое свойство, что он может увлекать, знакомить людей с этим миром, эта убедительность у него довольно высокая.

Я бы тоже назвал ребят из проекта VEHA («ВЕХА»), потому что мало кто серьезно работает с архивом, а тут – методичная работа с выпуском конечного продукта. У меня еще в голове крутится Андрей Анро и Василиса Полянина, и это стык фотографии и более традиционного искусства.

К важным людям для белорусского арт-пространства надо добавить Дину Данилович. Последние совместные проекты случились благодаря ей («Алфавит войны»). Она работает в государственной структуре, там может быть сложнее делать интересные проекты.

Вот захотелось рассказать про тех людей, которые делают фотографию видимой, выводят ее из каких-то малых социальных групп в более широкие места, знакомят людей за рубежом с белорусской фотографией.

– У меня еще есть вопрос про переживания тяжелых времен. Какие тебя есть стратегии совладания с травматичными событиями? Может, кто-то применит что-то из твоих механизмов и тоже получит результат.

– Я не думаю, что у меня вообще когда-то были тяжелые времена, но я понимаю, о чем ты говоришь: ковид, протесты, сложное существование в этой обстановке, когда твои друзья исчезают.

Я нахожу такие глухие места недалеко от дома, где можно остаться наедине с деревьями. Не надо куда-то ехать – подходящее место можно найти просто по соседству. Забрался туда, где люди не ходят, – и ты уже можешь не услышать город, можешь дотронуться до дерева.

Как-то в этом лесу я встретил «самурая». Шел к своей любимой поляне и услышал звук флейты. Через некоторое время я увидел человека в просвете между деревьями – он был в красной байке с бамбуковым мечом в руках, совершал какие-то движения, как обычно делают шаолиньские монахи. Но я не стал к нему подходить. Не стал знакомиться. Он находился в своем одиночестве. Ему было, видимо, хорошо. Поиграл на флейте, а потом сделал несколько выпадов с мечом.

Мне очень важно в какой-то момент найти родственную душу: в книге, например, или в чьих-то словах. И вот в тот момент, когда было одиноко, я для себя нашел Мераба Мамардашвили и его «Беседы о Прусте» – буквально с первой страницы меня просто вдохновило то, как он говорит, и я почувствовал себя не сумасшедшим.

Это важно, когда ты понимаешь, что не одного тебя волнуют такие проблемы. Значит, ты не какой-то ерундой страдаешь, а это действительно важно.

Он там говорит такую фразу: «Чтобы жить, надо совершать усилия». Еще он описывает человека эпохи Возрождения как человека, который не перекладывает ответственность на других. В том числе за себя и за свою судьбу. Он не будет копировать, он будет сознательно совершать выбор. Не будет ждать, что кто-то ему скажет, что правильно, а что нет.

То есть это тоже к вопросам о том, что такое искусство и кто такой художник. Художником будет тот, кто не спрашивает, что такое искусство, а просто знает.

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: из архива героя.