Ван Гог отрезал себе ухо, Наполеон Бонапарт был маленького роста, Сальери отравил Моцарта. В мировой истории полно замаскированных под правду и растиражированных мифов, в которые многие верят до сих пор. В истории Минска их тоже немало – собрали для вас 5 «достоверных фактов».

1. Первый минский замок находился в районе станции метро «Няміга»

«Минский замок – древняя деревянная крепость, положившая начало Минску. Построен во второй половине XI века возле слияния рек Немиги и Свислочи (район современной площади 8 Марта и ст. м. «Няміга»)», – гласит «Википедия».

Вот только историки утверждают другое: первый древний минский замок, как и сам город, берет свое начало в деревне Городище на реке Менка – в 15 км от Немиги. Подтверждают это и многочисленные предметы, обнаруженные во время археологических раскопок начиная с 1920-х годов.

Почему же все говорят про Немигу?

Поселение с укрепленным замком на Менке появилось в IX веке. А спустя 200 лет полоцкий князь Всеслав Чародей, как считают историки, перенес его на Немигу (где тоже был возведен замок), чтобы защитить: к тому времени Менск пережил несколько нападений и пожаров.

Есть и другая версия того, как у города появилась новая прописка: «Всеслав Чародей специально построил новую крепость с замком, назвал ее Немигой (или Немизой), а после переименовал в Менск, чтобы подчеркнуть преемственность и свою власть», – считает историк Сергей Тарасов.

Больше о городе Немига и признании городища местом, где начинался древний Менск, можно узнать в материале «Вы знали? Ученые утверждают, что Минск стоит на месте исчезнувшего города. Угадайте, как тот назывался».

2. Восстановленная гостиница «Европа» стоит на прежнем месте

Двухэтажная и под названием «Поляка» – именно такой изначально была легендарная минская гостиница, построенная в XIX веке на пересечении нынешней улицы Ленина и площади Свободы. После пожара 1884 года ее реконструировали, надстроив еще один этаж, и дали новое имя – так в городе появилась своя «Европа».

В 1906–1908 годах гостиницу перестроили в стиле модерн. Она стала «самым крупным гражданским сооружением дореволюционного Минска – шесть этажей». После революции фешенебельную «Европу», где был даже лифт – первый в городе, – превратили в интернат. Но в 1925-м в здании снова открыли центральную гостиницу Минкомхоза.

«Большинство комнат, а может быть, и все, заражены клопами. Во многих номерах разгуливают полчища огромных крыс. Номера обставлены неряшливо. Внутренний двор, куда выходят окнами множество номеров подешевле, – отвратительная клоака», – так описывал ту гостиницу профессор Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках Кайгородов.

Почему же «Европу» пришлось восстанавливать?

Решила все «проблемы» Вторая мировая война. В первые дни войны в Минске гостиница была разрушена при бомбардировке. Представителями чрезвычайной комиссии по учету ущерба, причиненного нацистами, зафиксировано: «Целиком все уничтожено. Ничего не осталось». Но это еще один растиражированный миф.

«Почти до конца 1940-х простоял остов здания гостиницы – капитальные стены, насыщенные металлическими конструкциями, местами сохранившиеся на высоту 5-6 этажей», – утверждает историк Ростислав Боровой. А подтверждают его слова вот эти снимки 1941 года.

Конечно, вряд ли в таком же виде гостиница дождалась освобождения Минска. Но, как бы там ни было, восстанавливать ее из руин все равно не собирались. Гостиница не вписывалась в проект новой застройки этого участка: она попадала на боковой бульвар и частично – на проезжую часть расширенной улицы Ленина, поэтому и была уничтожена полностью.

Долгое время место, где стояла «Европа», пустовало. Бульвар там был разбит в 1950-е, а спустя десятилетие построили и павильон, в котором сначала находилось кафе-мороженое «Пингвин», а после – «Блюз-кафе».

Своего возрождения минская «Европа» ждала почти 70 лет. Только в апреле 2004-го Александр Лукашенко поручил восстановить здание гостиницы. И спустя три года пятизвездочный отель принял первых посетителей.

И где сейчас стоит гостиница?

Точной копией прежней «Европы» он не стал, хотя фасад здания, как и первоначально, выполнен в стиле модерн начала ХХ века. Плюс гостиница стала выше еще на один этаж. И стоит она не на своем прежнем месте, как продолжают утверждать некоторые источники.

Выше мы упомянули, что улица Ленина после войны была расширена, был разбит бульвар, поэтому, чтобы сохранить новую линию магистрали, «Европу» пришлось сместить левее, к Белорусской академии музыки.

Кстати, в XIX веке на месте, на котором сейчас стоит гостиница, находилось не менее знаменитое здание – первый минский театр, в котором в 1852-м состоялась премьера первой белорусской оперы «Идиллия» Станислава Монюшко.

3. Минск искусственно сделали городом-миллионером, чтобы построить метро

В СССР существовало негласное правило: свое метро может получить только город с миллионным населением. И во многом это действительно было так. Минский метрополитен стал реальностью 25 января 1972 года, когда в шестой городской больнице родился миллионный минчанин.

Вместе с ним на свет появился и миф о том, что численность города завысили искусственно, чтобы быстрее начать строительство метро. Вот только с 1959-го и на протяжении 30 лет население Минска росло в среднем на 5,5% в год – этот уникальный рост (с 500 тысяч до 1,5 млн человек) назвали «минский феномен».

Поэтому необходимости специально завышать количество жителей города не было.

Другое дело, что внезапным увеличение населения Минска тоже не было. После войны оно сократилось почти в 6 раз – с 270 до 45–50 тысяч человек, – поэтому рост планировали. Но постоянно просчитывались. Так, появление на свет миллионного минчанина прогнозировалось на начало 80-х. А тогда в городе проживало уже более 1,3 млн человек.

Как население столицы выросло в 27 раз и почему Минск не был к этому готов, можно прочитать здесь. А более подробно – в книге немецкого историка, ученого-урбаниста Томаса Бона «“Минский феномен”. Городское планирование и урбанизация в Советском Союзе после Второй мировой войны».

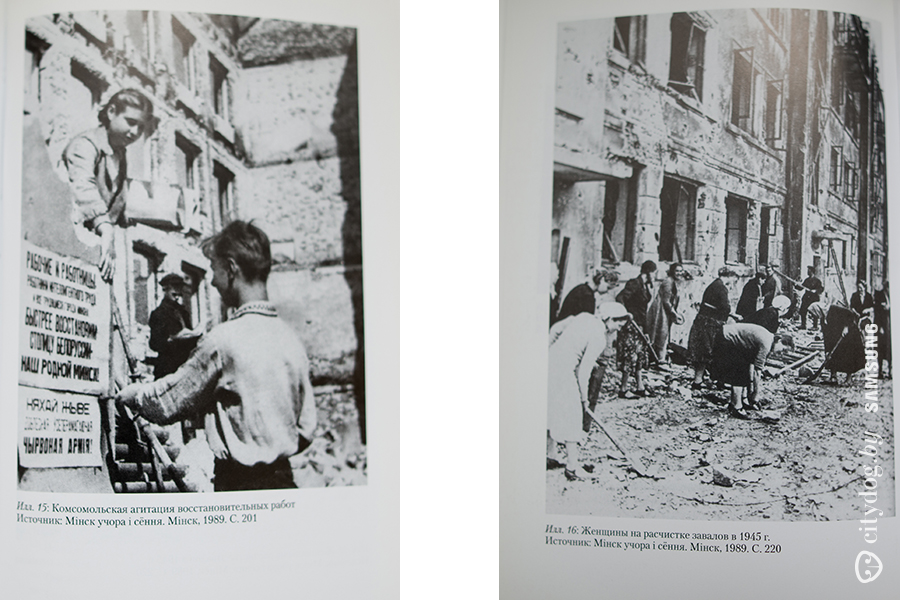

Кстати, в этой книге Томас Бон приводит и факты, которые «снимают маску» с красивого и распространенного учебниками истории мифа. Оказывается, после освобождения Минска горожане не рвались восстанавливать столицу БССР.

Энтузиазм расчищать завалы у всех пропал уже после первых двух недель работ. Участие в них женщин было, скорее, для картинки, а иногородние работники вообще массово дезертировали: удобств никаких, оплата минимальная. В такой ситуации незаменимыми стали пленные немцы – в 1946-м в Беларуси их было более 100 тысяч.

Так, например, немецкие военнопленные участвовали в строительстве Тракторозаводского поселка и знаменитого «дома с русалками», о котором мы уже рассказывали в рубрике «Минские подъезды». Репатриированы из Беларуси они официально были в 1950 году.

4. Улица Немига всегда так и называлась

Минские улицы меняли свои названия очень часто. Пик «именного» бума пришелся на ХХ век: советская власть активно избавлялась от прошлого, напоминавшего о польском восстании, Речи Посполитой, Российской империи. Но в Минске все-таки остались улицы, которые не меняли имена более ста лет. Как думаете, какая на первом месте?

Самый распространенный и популярный ответ – улица Немига. Она одна из старейших в городе, возникла еще в XII веке вдоль одноименной реки.

Немигой в народе считался весь район от улицы Койдановской (современная Революционная) до Старомясницкой (не существует) и от реки Свислочь до улицы Романовской (раньше Республиканская, а сейчас – Романовская Слобода).

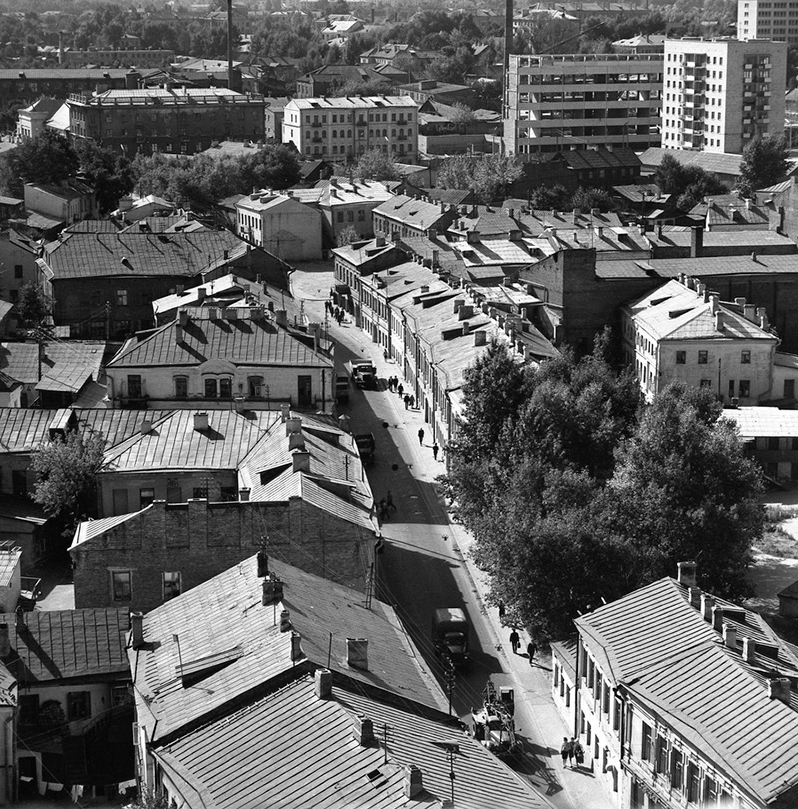

Немигская улица, 1926 год. Снят деревянный настил, чтобы взять реку в бетонный коллектор. Сейчас на этом месте ТД «На Немиге».

Вот только часть улицы от Свято-Петропавловского собора до Зыбицкой до революции именовалась Екатерининской, а в 30-е носила имя Калинина.

Основная же часть улицы долгое время была Немигской (это название встречается в документах ХVI–ХIХ вв.). Как отмечает краевед Вадим Зеленков, такой вариант больше соответствовал традициям белорусской топонимики.

«Немигская» существовала до 1967 года – тогда улица окончательно стала Немигой.

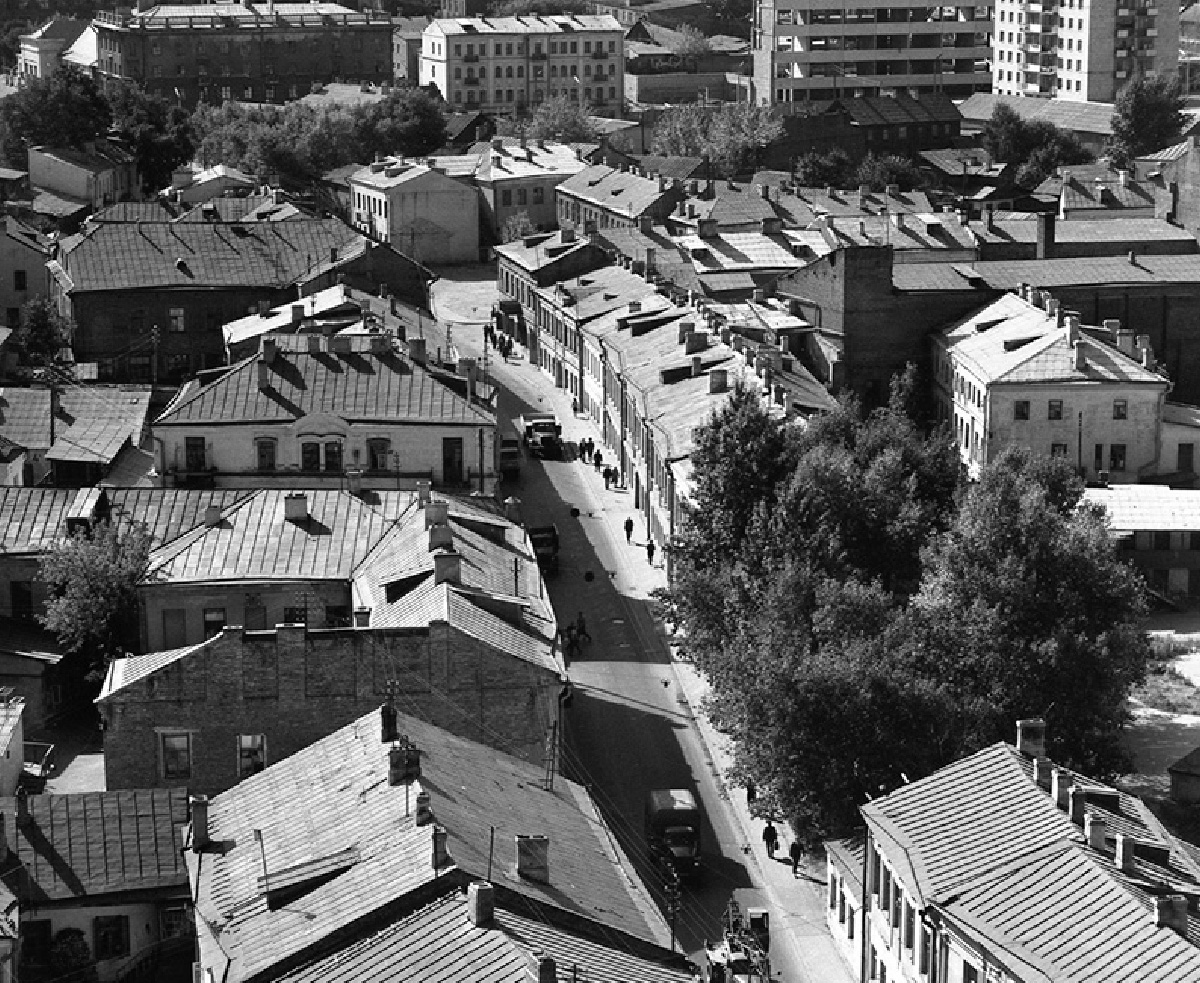

Улица Немига, август 1965 года. Фото: Юрий Иванов

«С этой улицей связан еще один топонимический миф, попавший даже в “Википедию”: якобы во время войны немцы называли ее Хаимштрассе, потому что здесь начиналась территория гетто. Может быть, в разговорах оккупантов такое пренебрежительное название и проскакивало, но не более. На самом деле они переименовали Немигу в Pionierstrasse – Саперную улицу», – рассказывает Вадим Зеленков.

5. Руководителем минского подполья в 1941-1942 годах был Исай Казинец

Исай Павлович Казинец – он же «Слава», «Юригин» и «Славка Победит» – считается героем антифашистского подполья в Минске. Родом он из Херсонской области. Когда началась война, работал инженером в Белостоке, а оттуда вместе с отступающими частями Красной армии добрался до столицы БССР, где присоединился к местному подполью.

В ноябре 1941 года Казинец стал секретарем. Под его руководством в городе была создана сеть подпольных групп, проведено более ста диверсионных акций.

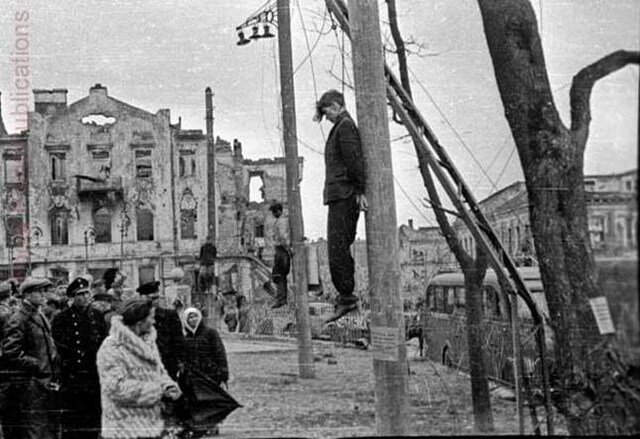

В марте 1942-го один из арестованных немцами руководителей подполья выдал Исая. В итоге он был схвачен и в числе 28 участников подполья повешен 7 мая в центральном городском сквере. Спустя 23 года Исаю Казинцу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

7 мая 1942-го. Один из троих повешенных – Исай Казинец

И в чем миф?

– Главой Минского подпольного городского комитета партии с 1941-го по октябрь 1942-го был Иван Ковалев, – рассказывает историк Антон Рудак. – После его ареста нацисты устроили провокацию, объявив Ковалева предателем. Ни во время войны, ни после это никто не проверял, поэтому правды историки смогли добиться лишь в 1989-м.

До этого Иван Ковалев оставался изменником, а в качестве «нового» лидера выбрали Исая Казинца. Члена партии, инженера-нефтяника и, что немаловажно, еврея. Именно он, в соответствии с официальной версией, считался руководителем минского подполья с осени 1941 до весны 1942 года.

Исай Казинец (слева) и Иван Ковалев.

На самом же деле Казинец в Минске вообще оказался случайно – спасался от наступающих на Белосток немцев. В руководстве подполья отвечал за пропаганду и связь с подпольной организацией гетто. Чтобы скрыть свою национальность, выдавал себя за татарина, пользуясь документами на имя Мустафы Деликурды-оглы.

Благодарим за помощь в подготовке материала искусствоведа и историка Сергея Харевского, краеведа Вадима Зеленкова, историка Антона Рудака.

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото:CityDog.by; а также hoteleurope.by, mag.relax.by, minsk-old-new.com, minsknews.by, commons.wikimedia.org, visualhistory.livejournal.com, minsk-old-new.com, namenke.by, miensk.by, realt.onliner.by, army-reporter.livejournal.com, eilatgordinlevitan.com .

Где в тезисе упоминается первый, первоначальный и т.п.

вы опровергаете первичность замка на Немиге, но никак не его наличие